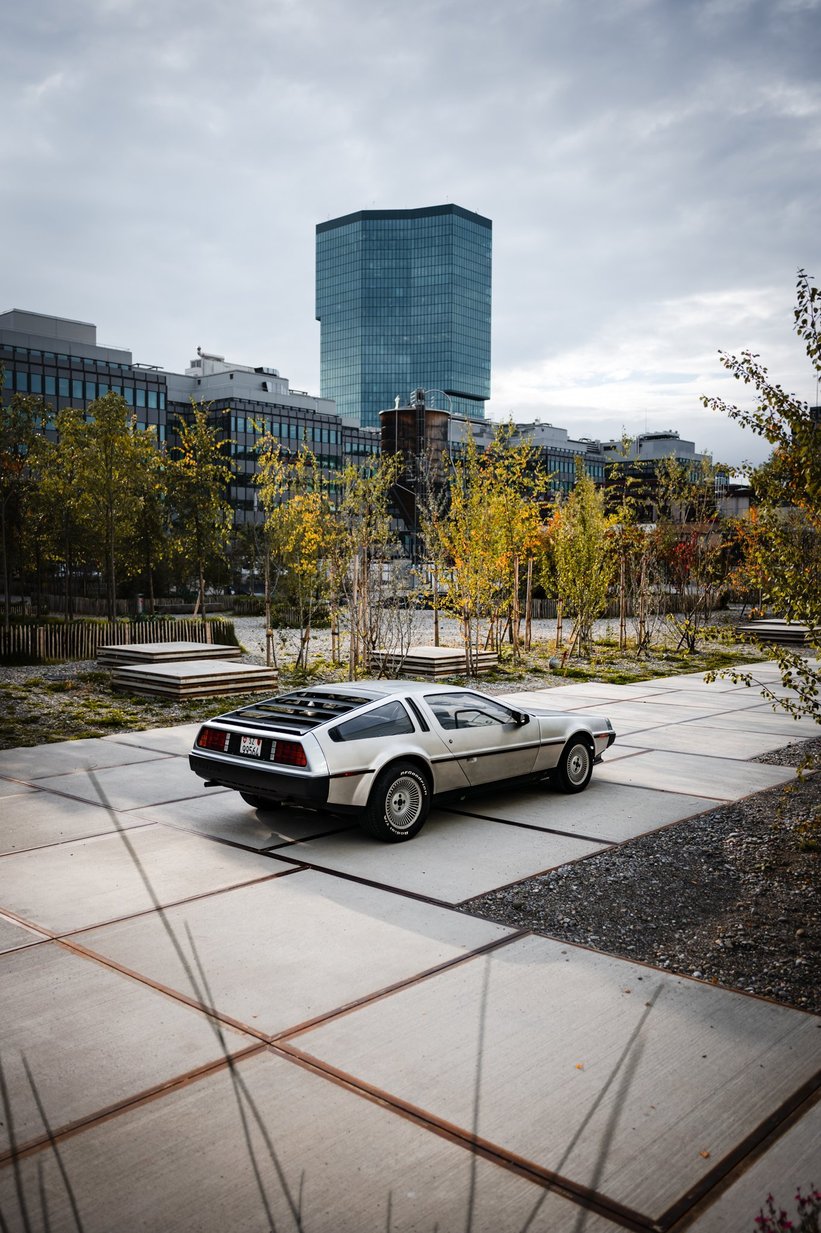

Wir treffen Stephan Sigrist an einem grauen Wintervormittag vor dem Büro seines Think Tanks W.I.R.E. im Zürcher Kreis 4. Wer hinter dem Namen „Web for Interdisciplinary Research & Expertise“ eine aalglatte helvetische Beratungsagentur erwartet hat, erlebt hier die erste Überraschung: Vor dem Eingang parkt ein edelstahlsilberner DMC DeLorean, im Fenster lehnen bunte Neonröhren und rätselhafte Artefakte. Dahinter erkennt man eine neo-barocke Bibliothek, im Kamin prasselt ein künstliches Feuer, an einer Arcade-Videokonsole aus den 1990er Jahren lehnt lässig grinsend ein Skelett. „Alles verändert sich, nichts verschwindet“, liest man auf der schwarzen Schalttafel an der Wand. Die Vergangenheit und die Zukunft, sie scheinen hier keine Gegensätze zu sein.

Wir haben Stephan vor einigen Jahren bei einer Ausfahrt des Flitzer Club in den Schweizer Bergen kennengelernt. Mit seiner Frau und den beiden Töchtern demonstrierte er damals im familientauglichen Ferrari 400 stilsicher das Ideal des italo-alpinen Gran Turismo. Heute öffnet er uns in schwarz-schwarzem Minimal-Outfit. Kurzer Blick auf die goldene Digitaluhr: Es ist Zeit für ein Gespräch über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Automobils.

Als Stratege und Berater beschäftigst du dich mit der Zukunft der Mobilität. Gleichzeitig besitzt du mehrere Autoklassiker: einen DeLorean, einen Ferrari 308GT4, einen Aston Martin Lagonda. Wie passt das zusammen?

Besondere Autos haben mich schon früh fasziniert. Einige meiner ersten Worte waren tatsächlich Automarken – Ferrari, Jaguar, amerikanische Hersteller. Mein erstes eigenes Auto war ein Saab 900, ein dunkelgrüner US-Import mit beigefarbenem Leder. Sehr schön, aber leider auch sehr unzuverlässig. Mein erstes positives Klassiker-Erlebnis hatte ich dann mit einem Jaguar XJS. Seitdem fasziniert mich das Design, aber auch das Fahrerlebnis und die Qualität des Reisens, die uns diese Autos noch immer bieten. Am DeLorean haben mich vor allem der Mut und die Weitsicht seines Erfinders John Delorean begeistert: Die reduktionistische Formensprache war ihrer Zeit voraus, der kleine Motor war eine vorausschauende Reaktion auf die steigenden Energiekosten der Zeit und die Produktion in Irland hatte auch einen gesellschaftlichen Mehrwert. Die Verbindung dieser ästhetischen, ökologischen und sozialen Vision fasziniert mich bis heute und steht auch für die Mission von W.I.R.E.

Du leitest heute den interdisziplinäre Think Tank W.I.R.E. in Zürich, mit Fokus auf der Früherkennung und den Folgen neuer Entwicklungen für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Wie bist du dazu gekommen?

Ich habe mich schon als Kind für Design und Gestaltung begeistert – die Raumschiffe aus Star Wars, aber auch Synthesizer oder die Ästhetik der damaligen Computer haben mich sehr fasziniert. Später habe ich Molekularbiologie an der ETH in Zürich studiert und bin danach in der Medizinforschung gelandet. Die Entwicklungsprozesse dort empfand ich allerdings als langwierig, man arbeitet eher kleinteilig an Arzneimitteln, die erst in zehn Jahren auf den Markt kommen. Weiterführende ökonomische oder gesellschaftlichen Folgen dieser Innovationen standen nicht im Mittelpunkt, obschon die Produkte einen weitreichenden Einfluss auf die Gesundheit der Menschen und den Gesundheitsmarkt haben. Damals habe ich begonnen, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie man die Zukunft der Medizin über Produkte hinaus gestalten kann. Daraus ist die Idee entstanden, einen Think Tank zu gründen, der verschiedene Perspektiven aus Technologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie und Politik zusammenbringt. Der systematisch nach vorne schaut und Zukunftsbilder schafft, in denen technische Entwicklungen gemeinsam mit ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft durchdacht werden.

Wie kann ich mir das konkret vorstellen?

Im Englischen wird der Begriff „Intelligence“ im Kontext von Geheimdiensten als strategischer Wissensvorsprung genutzt. Bei W.I.R.E. geht es darum, ein differenziertes und vertieftes Verständnis zu einem Thema aufzubauen und somit Entscheidungsgrundlagen zu schaffen für die Organisationen und Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Unsere Kunden kommen heute aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Neben Healthcare arbeiten wir mit einem breiten Spektrum von Unternehmen im Umfeld von Finanzen, Immobilien, Food, Handel oder Mobilität, die für ihre langfristige Planung ein breiteres Verständnis von Innovation benötigen, das über Technologie hinausgeht. Bei uns suchen sie statt Expertenmeinung mit Tunnelblick ein möglichst weites Panorama, das wir dann wieder in die Realität übersetzen. Gerade in großen Transformationsprozessen, wenn es um den Umgang mit KI oder das Gestalten von wirklich nachhaltigen Lösungen abseits von Greenwashing geht, ist es entscheidend zu verstehen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Dazu kommt auch, wieder etwas gesunden Menschenverstand mit in die Diskussion zu bringen. Die einzelnen Fachgebiete in der Forschung, aber auch bei Unternehmen, werden immer komplexer und es braucht eine enorm hohe Expertise. Mit dieser Fokussierung wächst aber auch das Risiko, das Gesamtverständnis zu verlieren, und die Folgen für Menschen und Gesellschaft außer acht zu lassen. Genau dies ist aber für langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle oder Produkte essenziell.

Viele Zukunftsthemen, von der Transformation der Elektromobilität bis zur Künstlichen Intelligenz oder alternative Proteinquellen wie künstliches Fleisch, polarisieren heute stark. Wo verortest du dich in diesem aufgeladenen Diskurs?

Es gibt seit längerem eine stark positivistisch geprägte Denkhaltung, bei der technologische Fortschritte als primäre Lösung für eine bessere Zukunft gelten. Das Denkmodell der Disruption geht davon aus, dass Innovation darauf basiert, traditionelle Lösungen über Bord zu werfen und komplett durch etwas Neues zu ersetzen. Die Digitalisierung, insbesondre KI, gilt dabei als Allzweckwerkzeug, um die wirtschaftliche Produktivität zu erhöhen und die Entscheidungsfähigkeit der Menschen zu maximieren. Tatsächlich eröffnet die Technologie neue Möglichkeiten, Aufgaben vom Schreiben bis zur Bilderzeugung oder im Produktdesign auszulagern. Allerdings wissen wir, dass die Ergebnisse teilweise fehlerbehaftet sind oder KI zu einer Angleichung der Ergebnisse beiträgt.

Künstliche Intelligenz ist also nicht der Generalschlüssel zur Innovation?

Anstatt KI nun überall einzusetzen, wo es möglich ist, sollten wir uns fragen, was für einen Mehrwert oder welche Differenzierung uns diese Technologien tatsächlich bieten. Wenn Gebäudeentwürfe oder Designs von Autos basierend auf den Trainingsdaten primär Varianten von Bestehendem sind, kann das die Alleinstellungsmerkmale von Unternehmen untergraben, die Kosteneinsparung führt dann nicht zu langfristigem Erfolg am Markt. Dazu kommt, dass Menschen auch in Zukunft nicht nur mit Maschinen, sondern auch weiterhin mit anderen Menschen zu tun haben oder selbst entscheiden wollen – in der Medizin, bei wichtigen Geschäften oder auch beim Einkaufen. Automatisierte Angebote sind sicher günstiger, aber sie sind nicht zwingend in jeder Dimension besser. Studien in den USA zeigen bereits, dass Konsumenten Produkte, die durch KI geprägt sind, mit geringerer Qualität in Verbindung bringen. Dazu kommt: Wenn ein Gerät darauf abzielt, sämtliche Aufgaben zu übernehmen, welcher Platz, welcher Sinn bleibt dann noch für den Menschen? Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber für die Welt, in der unsere Kinder einmal leben, wünsche ich mir, dass sie nicht mit noch mehr homogenisierten Produkten gefüllt sein wird. Uns das wir unsere Entscheidungsfähigkeit, Autonomie und Selbstwirksamkeit nicht verlieren. Das betrifft die Wissensvermittlung, den Konsum – und natürlich auch das Automobil.

Aber das Auto der Zukunft fährt doch in jedem Fall elektrisch, oder?

Zunächst einmal ist es völlig klar, dass das Erreichen der Klimaziele eine fundamentale Notwendigkeit hat – und dass Elektromobilität einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Nur: dieses theoretische Potenzial ist nicht ausreichend. Zunächst braucht es flächendeckende Ladeinfrastruktur und erschwingliche Fahrzeuge, um breite Bevölkerungsschichten zu gewinnen. Der wirkliche Mehrwert elektrischer Fahrzeuge erschliesst sich zudem mit «Vehicle to Grid»-Lösungen, die es ermöglichen, Autobatterien als Speicher im gesamten Energiesystem zu nutzen. Der Aufbau dieser Grundlagen benötigt allerdings Zeit. Der politische Wunsch, diesen Wandel möglichst rasch voranzutreiben oder gar mit einem Datum zu versehen, ist nachvollziehbar, aber kaum realistisch – schon gar nicht für strukturschwache Regionen. Wir werden darum für längere Zeit mindestens Dualsysteme mit EVs und Verbrennern haben, was für Hersteller natürlich mehr Komplexität bedeutet. Letztlich führt aber an Technologieneutralität kaum ein Weg vorbei, zumal es berechtige Fragen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Elektroautos gibt, was Materialkreisläufe und graue Energie betrifft, oder in Bezug auf die Wertentwicklung und Lebensdauer digital hochgerüsteter Fahrzeuge. Es ist naheliegend, dass diese nicht nur anfällig sind, sondern aufgrund der hohen Dynamik der Digitalisierung – wie Smartphones – schnell veralten und dadurch eine wesentlich kürzere Halbwertszeit haben werden als konventionelle Fahrzeuge.

Elektroautos sind bei vielen Kunden nicht so populär, wie es sich Politik und Hersteller erhofft haben. Wie können sich nachhaltigere Mobilitätslösungen denn trotzdem durchsetzen?

Der ideologisch motivierte Versuch der Politik, den natürlichen Selektionsprozess der Marktwirtschaft zu übergehen, hat dem Elektromotor einen Bärendienst erwiesen, bei vielen Menschen gilt er nun als Zwangstechnologie. Wichtig ist aus unserer Sicht aber Technologieneutralität, die den Markt und nicht Ideologie als Grundlage von Innovation definiert. Natürlich können dabei Emissionsgrenzen festgelegt werden. Gleichzeitig sollte auch über «Low Tech»-Lösungen nachgedacht werden, die zwar weniger Funktionen haben, sich aber durch mehr Stabilität und eine höhere Lebensdauer auszeichnen. Aber zurück zum «Big Picture»: Denn auch ohne diese Grenzen der Transformation ist Technologie nicht ausreichend für ein wirklich nachhaltiges Mobilitätssystem. Denn einfach Verbrenner durch elektrische Fahrzeuge zu ersetzen ohne das Verhalten der Menschen einzubeziehen ist nicht ausreichend. Es gilt darum auch bei der Mobilitätskultur anzusetzen, sprich zu klären, ob für jedes Ziel wirklich ein physischer Transport notwendig ist und daraufhin die wirklich effizienten Verkehrsmittel zu wählen. Dies erfordert das Verknüpfen von Verkehrs- und Raumplanung mit regionalen Zentren, in denen vieles zu Fuss oder mit Fahrädern erreichbar ist, einen schnellen und zuverlässigen öffentlichen Verkehr, aber auch unterschiedliche Arten von Autos, deren Rolle wir aber auf das 21. Jahrhundert übertragen müssen.

Und wie sieht es mit dem autonomen Fahren aus? Löst diese Technologie nicht viele unserer Verkehrsprobleme?

Die Technik ist natürlich faszinierend. Aber es gibt die Überzeugung, dass wir das Stau-Problem lösen könnten, wenn sich nur mehr Menschen autonom zur Arbeit fahren ließen. Doch wenn die Passagiere aus den Zügen wieder auf die bequemen, autonomen Autos umsteigen, sind unsere Straßen noch voller als zuvor. Zudem glaube ich, dass die Menschen auch weiterhin selbstwirksam sein wollen. Das Recht der freien Fortbewegung ist ein Menschenrecht, das wir uns erkämpft haben. Ich bezweifle, ob die Rolle des passiven Passagiers wirklich unserem Bedürfnis und Selbstverständnis entspricht. Ich sehe den Nutzen autonomer Fahrzeuge durchaus auf Autobahnabschnitten oder spezifischen Zonen, einen vollständigen Ersatz des Selbstfahrens ist aber weder realistisch noch wünschenswert.

Das Auto hat heute auch ein Image-Problem: Es gelingt ihm nicht mehr, breite Schichten der Bevölkerung zu faszinieren. Und es polarisiert mehr denn je. Warum ist das so?

Lange Zeit hat das Auto als positives Statussymbol eine wichtige gesellschaftliche Rolle gespielt – es stand für Freiheit, Individualität. Doch hat der enorme Fokus auf individuelle Mobilität zu Verkehrsüberlastungen, Umwelt- und Gesundheitsrisiken geführt, die sich massiv auf die Lebensqualität auswirkt. Allerdings war früher auch die Diversität der Autos entscheidend für die positive Wahrnehmung. Durch die fortschreitenden Homogenisierungsprozesse in der Automobilindustrie sind die Unterschiede verloren gegangen. Das hat mit Skalierungsmechanismen zu tun. Aber auch mit fehlendem Mut in den Vorstandsabteilungen, neue Autos so zu gestalten, dass sie sich voneinander unterscheiden – und nicht bloß den immer gleichen Erkenntnissen der Marktforschung folgen.

Was schlägst du vor, um das Autodesign wieder weniger austauschbar zu machen?

Ich finde, wir sollten den mündigen Menschen wieder in den Gestaltungsprozess zurückholen. Den eigenständigen Gestalter, der einem Objekt eine Form gibt, der vielleicht auch etwas Unerwartetes entwirft und ein Risiko eingeht, anstatt den statistischen Mittelwert zu wählen, wie es die generative künstliche Intelligenz tut und das Design in Zukunft sicher noch stärker prägen wird. Es gilt darum, Wege zurück zu Vielfalt zu finden, die es Menschen auch ermöglichen, sich selbst in einem Auto wieder zu finden. Ich glaube, dass die Automobilbranche auch deshalb in einer Krise steckt, weil sie nicht mehr in der Lage ist, über ihre Produkte Emotionen zu transportieren. Eine solche Aufwertung erfordert aber auch die Abkehr vom Fokus auf das Auto als primäres Verkehrsmittel.

Interessant finde ich, dass sich die Menschen weiterhin für Autoklassiker begeistern. Was können wir von den Autos von gestern für die Mobilität von morgen lernen?

Ich glaube tatsächlich, dass man von den Klassikern auf mehreren Ebenen etwas lernen kann. Studien zeigen, dass die durchschnittliche Nutzung alter Fahrzeuge die Umwelt kaum belastet und wesentlich weniger Emissionen verursacht als etwa die Nutzung von Smartphones. Nachhaltigkeit hat ja nicht nur mit Antriebstechnologien, sondern auch mit Materialkreisläufen zu tun: Weil Klassiker sehr lange gefahren, repariert und erhalten werden, taugen sie durchaus als Vorbild. Diese Repair Culture ist bei komplexen modernen Autos allerdings viel schwieriger umzusetzen. Hier legt die von der EU lancierte «Recht auf Reparatur» Initiative eine wichtige Grundlage. Der zweite Aspekt ist die Nutzung: Lange Strecken mit individuellen Verkehrsmitteln zurückzulegen, ist keine nachhaltige Lösung, auch nicht mit Elektroantrieb. Zum Geschäftstermin in Bern oder Frankfurt nehme ich den Zug, das ist viel effizienter und fördert zudem noch den Austausch mit anderen Menschen. In gesellschaftlicher Hinsicht erlaubt uns das Auto aber weiterhin, aus unserem Alltag auszubrechen – aus bloßer Freude am Fahren, am Erkunden der eigenen Umgebung mit einem Fokus auf den regionalen Tourismus. So sind die Klassiker, die wir am Wochenende für einen Ausflug aus der Garage holen, sozusagen die Blaupause für die Nutzung der Autos von morgen.

Das Auto wird also vom Fortbewegungsmittel zum Erlebnisobjekt?

Die Bedeutung des Autos als zentralem Fortbewegungsmittel, die es im 20. Jahrhundert hatte, wird sicherlich weiter schwinden. Realistischerweise zeichnet sich eine Polarisierung ab: einerseits werden wir mehr günstige und kleine Standardfahrzeuge sehen, die als Gebrauchsgüter dienen, andererseits können eigenständige Autos wieder faszinieren, in dem sie Menschen bei ihren Unternehmungen begleiten und gleichzeitig den Alltag durch ihre Ästhetik verschönern. Bei den Herstellern wird deshalb künftig eine Differenzierung stattfinden – mit einer größeren Vielfalt an Fahrzeugen für unterschiedliche Segmente und einer erhöhten Kreativität im Design. Was mit mehr Liebe zum Detail von Menschen gebaut wurde, wird auch wieder mehr Wertschätzung erfahren. Auch die Langlebigkeit von Autos sollte wieder in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte rücken: Alle drei Jahre ein neues Elektroauto zu leasen, ist keine Lösung – weder ökologisch noch sozial.

Die europäische Autoindustrie steckt in der Krise, weil die Absätze in Wachstumsmärkten wie China einbrechen und sich dort lokale Elektroautos besser verkaufen. Sind langlebigere Nischen-Autos da wirklich die Lösung?

Was die Elektromobilität und die Digitalisierung angeht, hat die europäische Autoindustrie sicherlich einige Megatrends in wesentlichen Teilen verschlafen. Gleichzeitig muss man natürlich festhalten, dass wir hier in Europa einen sehr hohen Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und Reichweite von Autos haben, mit denen die Elektrofahrzeuge schlicht noch nicht mithalten können. Hier wurde von den Kunden verlangt, ein sehr ausgereiftes Produkt mit einem schlechteren zu ersetzen. Mit entsprechendem Widerstand. In den Schwellenländern, wo viele Menschen bisher gar kein Auto hatten, ist die Situation eine ganz andere – insbesondere, wenn eine Regierung vor Ort ganz klar in die Wirtschaft eingreift und lokale Marken subventioniert. Wenn wir in Europa unseren Wohlstand in dieser globalen Marktsituation auf stabilem Niveau erhalten wollen – und ich sage bewusst nicht steigern –, dann müssen wir die Wachstumsdebatte weiterführen, die der Club of Rome vor langer Zeit angestoßen hat. Ob wir es gut finden oder nicht, um Restrukturierungen werden wir nicht herumkommen. Aber ich glaube, dass es einen Platz für eine europäische Automobilindustrie gibt, wenn sie auf Qualität, Individualität, Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit und Sicherheit vor Cyberangriffen setzt. Gleichzeitig sollten wir Technologieneutralität stärker gewichten und beispielsweise auch die Entwicklung von Biotreibstoffen stärker vorantreiben, als alles auf eine Karte zu setzen.

Zeit für einen Ortswechsel. Wir folgen dem silbernem DeLorean durch den Kreis 5 – ein ehemaliges Industriequartier, das in den letzten zwei Jahrzehnten zum Trendviertel transformiert wurde – und auf geschwungenen Straßen auf eine der Anhöhen über der Stadt. Mit seiner Familie wohnt Stephan hier in einem brutalistischen Haus des Architekten Hans Demarmels aus dem Jahr 1962. Offene, ineinander fließende Räume, versetzte Halbetagen, Sichtbeton mit Patina, rote Tonklinkerböden, und immer wieder verblüffende Aussichten durch die Fensterschlitze nach draußen: Es ist eines der ungewöhnlichsten Bauwerke des Stadt. Mit Blick über die Hochhäuser des Kreis 5, den Zürichsee und die Glarner Alpen im Dunst setzten wir unser Gespräch fort.

Der DMC DeLorean, dieses Haus von Hans Demarmels – das waren mutige, ganz eigenständige Ideen und Entwürfe, die sich vom Mainstream ihrer Zeit abgehoben haben, die ein Risiko eingegangen sind. Fehlt uns heute der gestalterische Mut, wirklich Neues zu denken und zu entwerfen?

Absolut! Es ist heute viel schwieriger, etwas zu erfinden, was es noch nicht gab. Sei es in der Musik, bei Produktdesigns oder der Architektur: Die Grenzen des Mach- und Denkbaren wurden über die letzten Jahrzehnte ausgelotet. Entsprechend sind neue Entwürfe oftmals Referenzen auf Bestehendes. Gleichzeitig hat sich nicht nur in der Musik eine «Remix-Kultur» etabliert, die neues durch Neukombination von Bestehendem schafft. Allerdings ist die Gestaltungskultur heute auch durch einen hohen Anspruch an Convenience oder fehlenden Mut und eine Anbiederung an den Mainstream geprägt, insbesondere im Umfeld grosser Unternehmen. Selbst Elon Musks Robotaxi bedient sich formal eher bei Science-Fiction-Klassikern wie iRobot und Blade Runner, als etwas wirklich Neues zu schaffen. Die Künstliche Intelligenz wird diese Entwicklung erst einmal noch akzentuieren, weil sie per Definition auf bestehende Designs zurückgreift und daraus Varianten ableitet. Damit verändert sich die Rolle des Menschen weg von der aktiven Gestaltung hin zum Auswählen bestehender Ideen. Das kann Effizienz bringen, aber wir sollten uns die Kompetenz der Gestaltung erhalten. Dabei spielt die Ausbildung eine wichtige Rolle, in dem sie sicher stellt das Kernkompetenzen vom Schreiben bis zum Gestalten gestärkt und weiterentwickelt werden – insbesondere auch in Handwerksberufen. Hier benötigen wir zukunftsgerichtete Berufsbilder, die solche Jobs für Junge Menschen attraktiv machen.

Wie bringt man eine stark von der repetitiven Digitalkultur geprägte Generation dazu, Dinge wieder ganz neu zu denken?

Vor allem gilt es, das Selbstbewusstsein zu fördern, Dinge selbstständig und eigenständig zu tun, auch wenn eine Maschine vielleicht schneller einen Vorschlag liefert. Diese Fähigkeit sich zu differenzieren hat die Menschheit schon immer ausgezeichnet – und sie wird noch wichtiger. Das gilt in der Musik, der Architektur, der Autowelt. Die positiven Reaktionen, die ich erlebe, wenn ich mit meinem DeLorean durch die Stadt fahre, sind für mich der beste Beweis, dass man ästhetisch endlich wieder eigenständige Wege gehen muss. Natürlich kann KI eine Hilfe sein, um neue Ideen zu visualisieren, wenn man sie richtig einsetzt. Und warum auch nicht? Hauptsache, man bleibt aktiv, behält die Kontrolle und rutscht nicht in die Passivität. Der kanadische Pianist und Rapper Chilly Gonzales brachte es kürzlich an einem Konzert auf den Punkt: «Either you make the algorithm your bitch, or the algorithm makes you it’s bitch». Ich habe früher viel Punk-Musik gehört. Und ich glaube, diesen Punk Spirit, als Underdog bestehende Systeme eigenhändig aufzubrechen, den müssen wir wieder für uns entdecken.

Zurück zu den Autos. Ein weiteres Design-Statement in deiner Garage ist ein grüner Ferrari 308 GT4. Wie passt dieser „Dino“ in diese Reihe der revolutionären Punk-Entwürfe?

Guter Quervergleich! Ich hatte nie eine besonders große Zuneigung zu den klassischen Ferraris und den Klischees, die mit ihnen oder anderen Luxusfahrzeugen verbunden sind. Deswegen hat mich auch der Dino interessiert, er galt ja lange als „Anti-Ferrari“. Bertone hatte das Design ursprünglich Lamborghini vorgeschlagen. In diesem Sinn gibt es mit dem kantigen Design und dem Anti-Establishment tatsächlich einen Punk-Bezug. Dank des Mittelmotors ist er allerdings aber vor allem auch einfach eine echte Driving Machine und das Auto, dass ich am liebsten fahre – mit meiner Tochter bin ich darin schon bis nach Ligurien gereist.

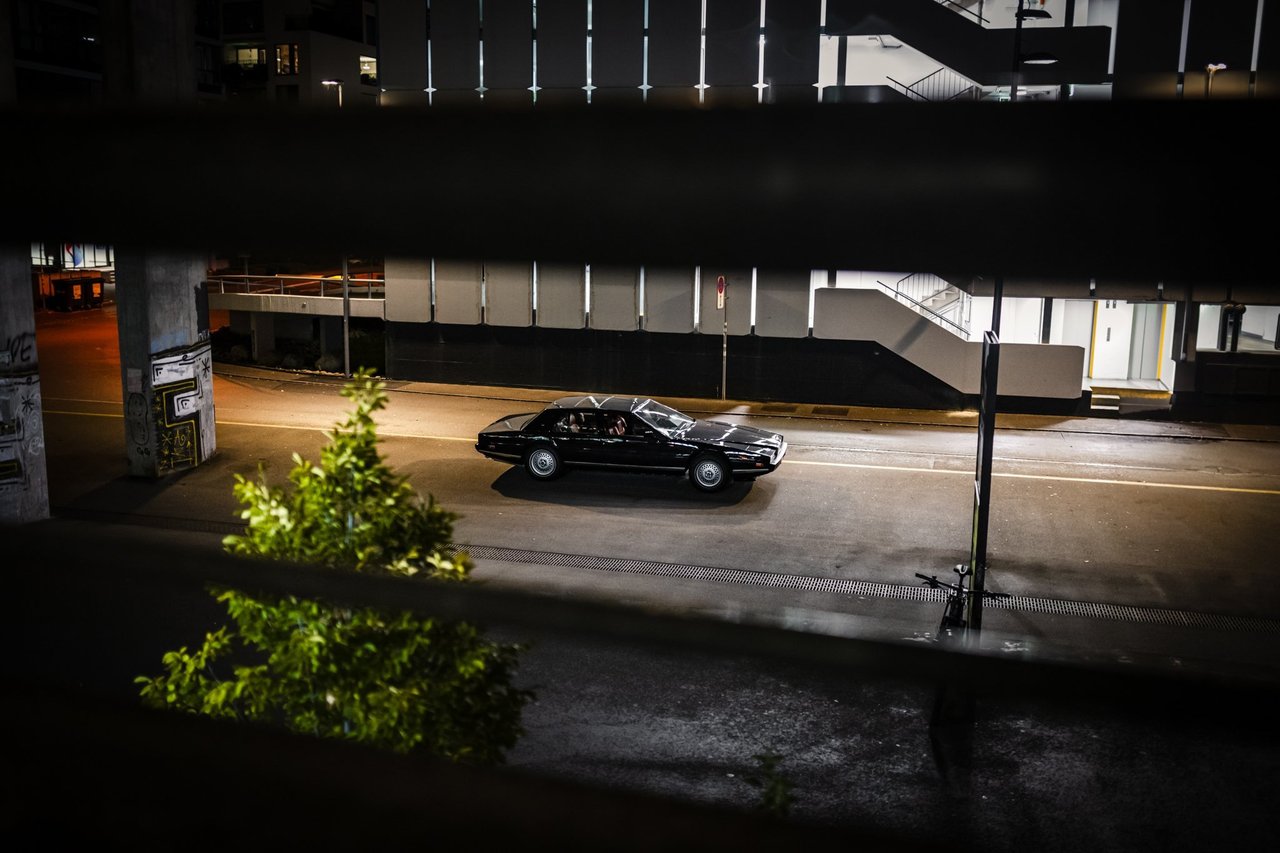

Nach einer kurzen Ausfahrt über den nahe gelegenen Käferberg mit dem röhrenden Dino schwindet bereits das Tageslicht und es ist an der Zeit, das letzte und exaltierteste Auto aus der Garage zu holen: Einen dunkelblauen Aston Martin Lagonda aus dem Jahr 1985. Wir nehmen im Fond auf dunkelrotem Leder Platz und im Licht der Straßenlaternen gleiten wir erneut hinab in die Stadt, ins Nachtleben.

Was fasziniert dich am Aston Martin Lagonda?

Mit zehn Jahren habe ich zum ersten Mal ein Exemplar in London auf der Straße gesehen – der Anblick hat mich schlicht umgehauen. Das Design sieht aus, als stamme es aus einer anderen Welt. Genauso spannend ist aber die Geschichte des Designers William Towns, der den Lagonda entworfen hat, als Aston Martin eigentlich schon insolvent war. Das Entwicklungsbudget für das ganze Auto ist allein schon für das Display draufgegangen. Der Größenwahn und der Mut, dieses Auto zu dieser Zeit so exzessiv und seiner Zeit voraus zu bauen, fasziniert mich.

Die Geschichte deines Lagonda ist aber noch etwas spezieller.

Genau, es ist ein Modell der zweiten Serie, das beim britischen Spezialisten Tickford für den Sultan von Oman individualisiert wurde. Glücklicherweise ist es von außen extrem schlicht, aber es bekam einen Bildschirm, einen VHS-Recorder und eine Kristallbar – da füllen wir auf Familienausflügen den Sirup rein.

Du hast das Auto aber selbst noch weiter individualisiert, richtig? Was hast du verändert?

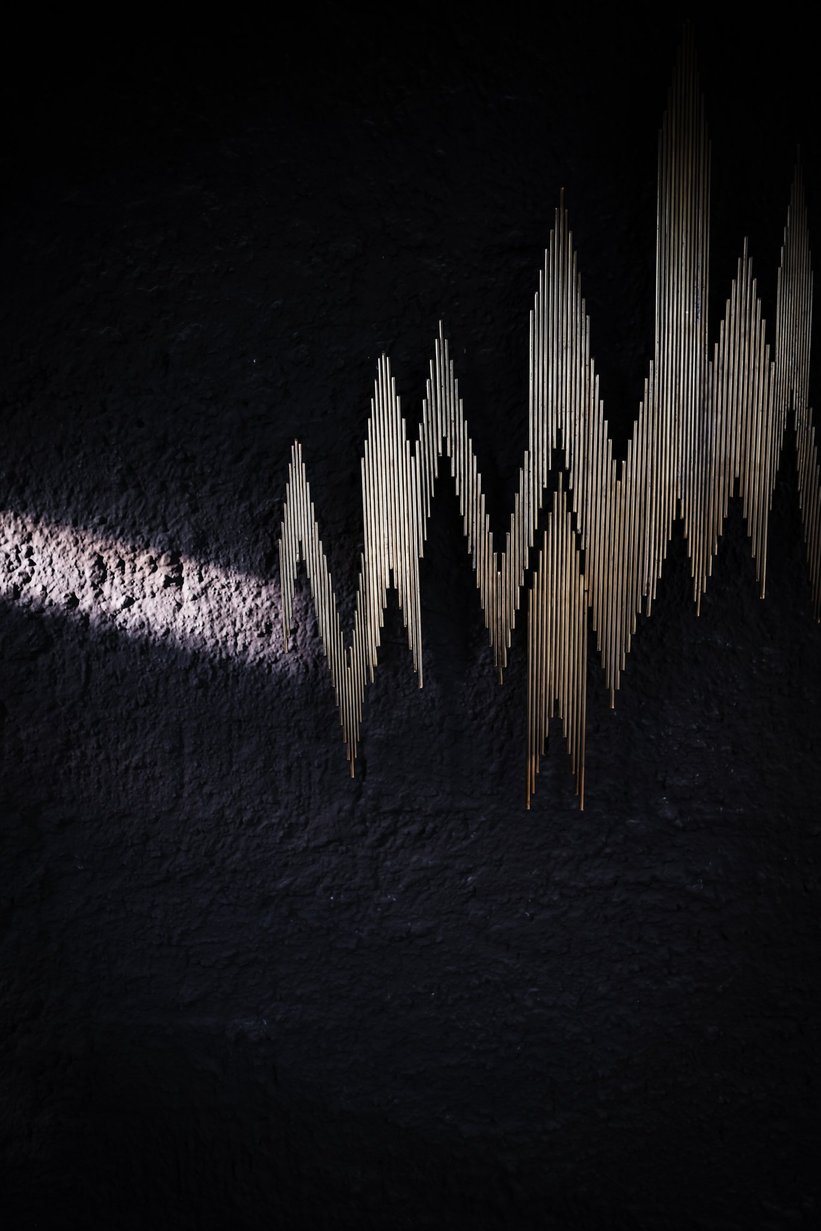

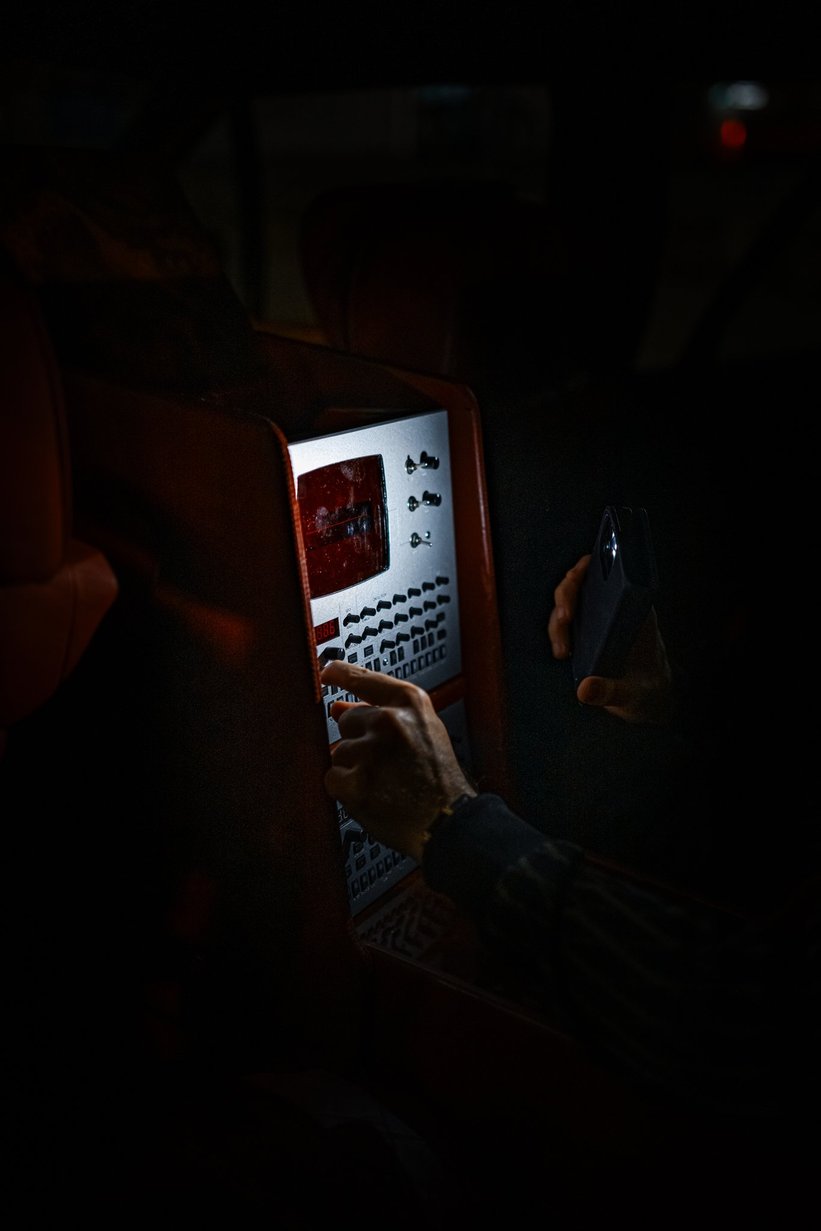

Ich wollte eine Gegenposition zu den digitalen Autos entwickeln, die einem heute alles abnehmen, die quasi den Menschen entmündigen. Und weil ich selbst eine Affinität zu elektronischer Musik habe und auch einige Oldschool-Synthesizer besitze, an denen ich mich gelegentlich austobe, kam mir die Idee, einen Synthesizer einzubauen. So können die Fahrgäste hinten für den Fahrer vorne live die Musik machen. Ich habe dann den Schwedischen Künstler und Designer Love Hultén angerufen und er hat mir ein System aus zwei Komponenten gebaut – mit einer Drum Machine und einem kleinen Synthesizer mit einem zusätzlichen Oszillator, der die Wellen anzeigt.

Großartig! Wenn du dir einen Künstler wünschen könntest, der dir auf der Fahrt ein Live Set spielt, wer wäre das?

Das wäre Richard D. James, also Aphex Twin. Er würde sicherlich das meiste aus dem Gerät rausholen.

Du setzt dich ja täglich mit den großen Fragen der Mobilität auseinander. Wie siehst du die Zukunft deiner eigenen Autoklassiker?

Die Autos zu fahren, bereitet mir weiterhin große Freude. Das Unterwegssein öffnet Raum und Zeit für Gedanken und Gespräche. Die Klassiker sind von Hand gebaut und verkörpern im eigentlichen Sinn des Wortes eine Erdung, die mich mehr entspannt als alle Zeit in einem künstlichen Wellnessresort. Nicht zuletzt sie sind für mich auch eine wichtige Brücke zu meiner Arbeit bei W.I.R.E. – sie bringen mich immer wieder in Kontakt mit Menschen, die aktuelle Entwicklungen im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Übermorgen kritisch Einordnen und Leidenschaft darin haben, die Zukunft mit Kopf, Händen und Werkzeugen zu gestalten. Nicht zuletzt bilden Sie auch eine Brücke zur nächsten Generation. Meine Töchter haben auf jeden Fall schon untereinander besprochen, wer einmal welches der Autos übernimmt. (lacht)

Fotos: Andrea Klainguti für Classic Driver © 2025